深い静寂の底で潮の音を聞いた。

死に似た束の間の安らぎから暗鬱とした日常へと連れ戻される意識の狭間。

此処はどこだろう。

明瞭としない思考の隅に湧き上がる違和感。薄目の中に広がる白茶けた天井にようやく意識が判然とした頃、此処には海がない事を思い出した。

しかし、確かに、木々の騒めきの中に潮の音が聞こえる。

振り払うように気怠い体を起こしたが、すぐに体は寝乱れたシーツに再び滑り落ちた。

仰向けになり陽光を透かす薄いカーテンに視線を投げる。

潮の音は鳴り止まない。

此処にたどり着く前の記憶の残渣。当たり前にあった生活音が未だ耳にこびりついている。

俺とウツギは海が見下ろせる丘の上で教科書を広げていた。中学に上がる前の年だった。俺は親島の学校に通っていたが、ウツギはそれを許されていなかった。

風で捲られないようにその辺りに落ちていた石でページを抑え、指で文字を辿りながら物語を読み上げる。俺は親父に隠れてウツギに読み書きを教えていた。文字を教えたところでウツギには何の役にも立たないだろうが、野生児のように人間社会から遺棄されたこの男を俺はどうしても放っておけなかった。俺は心のどこかでウツギを憐れんでいるのかもしれない。愛情も教養も尊厳も、何もかも奪われ、与えてもらえない不憫で可哀想な存在だと。それとも罪悪感なのだろうか。何にせよ身勝手な慈悲には違いない。

しかしウツギは積極的に学ぼうとはしなかった。始めのうちは好奇心で俺の言う事や描く文字を真似ていたが、最近はそれにも飽きてしまったようで、今もウツギの視線は文字の羅列ではなく宙を彷徨っている。

「聞いているのか」と言った矢先、ウツギの意識は宙を舞う蝶に絡め取られていた。俺は思わず溜息を溢した。こいつはそういう奴なのだ。

「休憩」

俺は投げやりに中断し、草むらに横になった。蝶に手を伸ばしかけていたウツギも真似して横に並んだ。

「勉強、楽しくないか」

「お前といると楽しい」

そうか、とだけ答えた。

さわさわと耳元を掠める草の音。春の霞を帯びた日差しが揺蕩い、まだ少し冷たさを孕んだ潮風が肌に心地良い。

風も波も穏やかだが、海は感情を持たぬ魔物だ。穏やかな日もあれば、意思もなく荒れ狂い、風と波は時として強靭な牙となり島を襲う。

島の連中はそこに神霊や怪異を見出し畏れた。前時代の思想に取り憑かれ、外界との深い接触を避け、現代思想を排除し、惰性に生きる大人達を俺は嫌悪した。いや、うんざりしていた。無垢に信心深い彼らを、彼らを利用する強欲な父親も。なにもかもが疎ましかった。

親父にとって俺は道具に過ぎない。愛情を持たず、跡を継がせる為に俺を作り、束縛した。子は生まれ落ちた瞬間から支配される側だ。親父は金、権力、支配欲に満ちた俗物だった。母親以外の女にも子を産ませた。ウツギもその一人だった。

その傍で俺は諦めにも似た楽天的な感情を身につけた。諦めて従ったほうが余程楽だということを識った。島の連中のように狂ってしまった方が安らかにいられる事も。

疎ましいのは、腹立たしいのは、狂う事も出来ず諦めに安楽を見出した俺自身。逃げ出す力を持たない子どもである俺自身。

「空を見下ろしているようだ」

こうしていると、どちらが上か下かわからない。天を仰いでいるのか、地上から天空を見下ろしているのか。

手を伸ばしてみると益々分からなくなった。視界いっぱいに広がる空の、宇宙の狭間の中に、貼り付けられているかのような錯覚に些か恐怖した。ウツギも俺を真似て空へ手を伸ばした。手指の長いあいつの手は俺より一回り大きい。

「重力がなかったら落ちてしまうな」

地球が及ぼす強大な力から解放されてしまえば、天空に広がるこの青褪めた奈落に吸い込まれてしまうだろう。島、因習、家柄という逃れられない力に縛られた俺達。ウツギはどうか知らないが俺は解放を願っていた。しかし外の世界を知らない俺を迎えるのは恐らく自由ではなく、無限に広がる深い深い奈落だ。どこにも自由はない。死のみが自由を与えてくれる。

ぼうっと空を仰いでいた俺の頬に微かな温もりが触れた。首を傾けるとウツギの深い闇のような大きな瞳が間近で俺を見つめていた。

「じゅうりょくって、なに」

思わず吹き出しそうになるのを堪えて俺は喉の奥でくつくつと笑った。つられるようにあいつは薄らと目を細めた。

目に見えない大きな力だよ、と言いかけてやめた。

教えたところで、考えたところで、虚しくなるだけだ。

どちらからでもなく唇を寄せ、舌先で乾いた唇を割り歯列をなぞると、ぬるくざらついた舌が絡まった。血腥い味がした。

性の愉悦を俺達は既に知っていた。世間や社会から隔絶されたウツギはそうする事でしか他人と繋がる術を知らなかった。

俺は肉欲でしか埋められない空虚を飼っていた。若気の至りなのかもしれない。行き場のない怒りや衝動を肉体の苦痛と快楽で発散するしかなかった。狂った大人。狂ったしきたり。狂った伝統。それとも俺がおかしいのだろうか。

枯れ木のような手首に触れるとウツギはするすると小指を絡めた。鎖のようだ。

絶海に閉ざされた監獄のような島の中で俺達は二人きりのように思えた。微かな葉擦れの音と、絶え間なく騒ぐ潮の音だけが俺達を包んでいた。

ウツギは覆いかぶさり、獣が戯れるように俺の唇を、頬を、首筋を舐めるので、また喉がくつくつと鳴った。擽ったいような、もどかしいような、ウツギが執拗に、そして優しく傷を舐めるように愛撫するので、ひりひりとした居た堪れない気持ちが込み上げ、やめろと笑うしかなかった。

どこにも行けないのなら全てを投げ打って、このまま二人で海に身を投げようか。死のみが俺たちに残された希望、自由なのだから。

俺はウツギの青白い首筋に指を這わせていた。

頭上で揺れる白絹のような髪が綺麗だった。

潮の音は過去の破片を妙に煌めかせてみせた。

音は止んだ。静寂だけが残されていた。

このまま二人で海に身を投げようか。

俺は果たせなかった。

妹を守る為だけに存在している細い腕は俺を求めていた。俺だけを欲していた。しかし俺は知らない振りを続けるしかなかった。あいつの求めるものに応える事など出来なかった。

死のみが俺たちに残された自由。

幼さの中に見出した希望。

そんな過去の妄想を笑い捨てた。

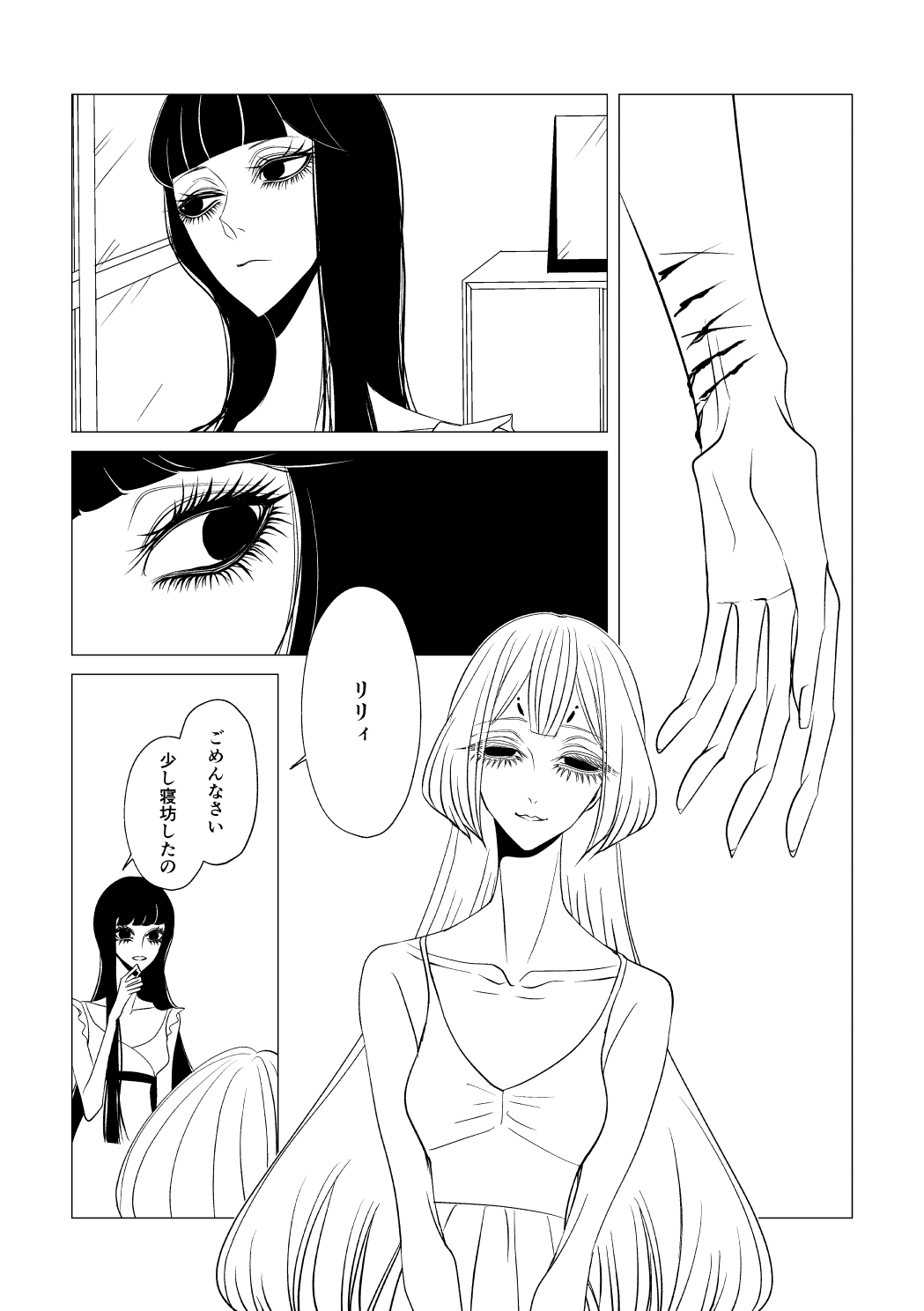

首筋につうっと這う生暖かさにまぶたを開いた。羽のような睫毛を震わせて微笑む少女はウツギによく似ている。彼女が発する言葉にならない声に応えようと口の端で微笑んでやる。蔦が絡まるように細い腕を俺の首に回すと、柔らかい白桃のような頬を擦り寄せた。

目に見えない力。

島を離れても尚、俺を縛るこの少女の清廉な鎖は、まだ無様に生きている、という現実を突きつける。

こんな生活がいつまでも続くとは思えない。

俺が彼女を殺すか、或いは……

「おはよう、朝食を作るよ」

それでも俺は鈍色の今日を始める。

あいつの手を振り払い、辿り着いた先は、不変という奈落なのだ。